티스토리 뷰

<다큐온 폐렴 항생제> 금계탑(기나나무 퀴닌 성분) 학질 말라리아 치료약, 유일한박사의 유한양행, 대한민국 약을 말하다. 민병호 선생 소화제

꿀이꿀이 2021. 8. 13. 21:49<다큐온>

대한민국 약을 말하다

2021년 8월 13일 금요일 밤 10시 50분 방송

# 약장수, 마법의 약을 선보이다.

말라리아는 학질이라 불리며 조선시대 민중들에게 가장 두려운 질병이었다.

학질은 참기 힘든 고통을 안겨주었기에 더 무서운 존재였다.

말라리아는 우리나라 풍토병으로 매년 많은 사상자를 냈으며 국가적으로 큰 골칫거리인 질환으로 알려줬다.

당시 관리직들은 연일 임금에게 학질은 인한 피해를 담은 상소문을 올릴 정도였고, 민중들은 민간요법과 종교에 의지할 수밖에 없었다.

1867년 말라리아의 고통에서 해방시켜줄 역사적 사건이 발생하였으니, 모순적이지만 대한민국 최초의 불평등 조양, 강화도 조약에 의해서였다. 개항과 함께 물밀 듯이 서양의 문물들이 밀려들어오게 되었다.

서양의 약이라 칭하는 것 중에서도 ‘만병통치약’으로 사람들에게 퍼져나갔는데...

‘금계랍’이라는 약이 특히 인기가 있었으며 황현의 [매천야록]에는 “금계랍이 서양으로부터 들어온 이후 1전어치의 양만 먹어도 학질이 즉시 낫지 않는 사람이 없었다. 이에 ‘금계랍이 들어오면서 노인들이 수를 누린다’는 유행가가 나왔다.”는 내용이 기록 되어져있다.

금계랍은 남아프리카 열대 지방에서 나는 기나나무에서 추출한 퀴닌 성분으로 만들어진 약으로 서양에서는 말라리아 치료제로 쓰이고 있던 약이었다.

그런 이유로 사람들은 서양 약에 관심을 갖게 되었고, 우리나라에도 그때쯤 최초의 서양식 약이 만들어지게 된다. 바로 사람을 살리는 물이라 알려진 소화제가 그 주인공이다.

# 최초의 서양식 약, 근대식 제약 산업의 태동기

민병호 선생이 만든 소화제가 우리나라 최초의 양약이다.

그런데 왜 다른 약도 아닌 소화제를 만들었을까? 그 이유는 시대상에 답이 있고, 조선시대 식사량을 보면 어른들은 지금의 성인 남자의 3배 정도의 곡물을 섭취했으며 어린아이까지도 성인만큼의 음식을 섭취하였다.

이런 이유로 소화불량과 급체로 앓는 사람들이 많았으며 당시만 해도 급체로 목숨을 잃은 경우가 빈번하게 일어났기 때문에 사람을 살리는 약이라 불리었다.

우리나라 최초의 약은 막힌 속을 뚫어주듯 일제강점기의 답답한 현실도 뚫어주고자 했다.

소화제를 판돈이 독립자금으로 흘러들어갔고, 일제 감시와 압박이 심해지자 소화제를 직접 만주로 보내 독립자금을 마련하도록 하였다.

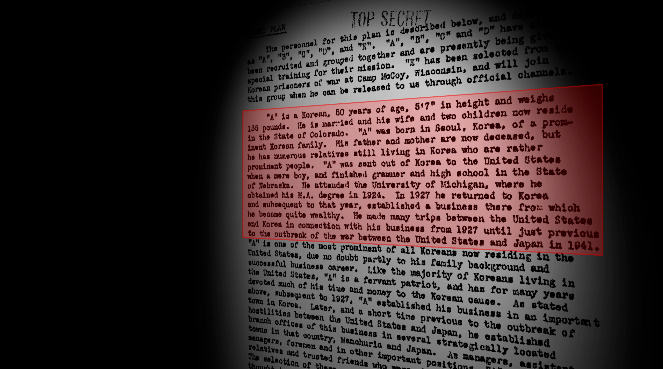

마국에서는 24살 젊은 청년이 독립운동의 중심에 있었는데, 미국의 한인 자유대회에서 연설을 하기도 했던 유일한 박사이다. 훗날 51살 나이, 암호명 A라는 이름으로 냅코 작전을 준비한 것으로 뒤늦게 밝혀지기도 했다.

유일한 박사는 초기 식품회사를 경영했지만 1920년 빈곤한 한국의 상황을 목격하게 되고 조국의 힘은 모두 건강한 국민들에게서 나온다는 일념으로 제약회사를 설립하게 된다.

우리나라 최초의 근대적 제약회사의 설립이 이루어졌다

일제의 압박 속에서도 국내에 필요한 필수 의약품들을 보급했으며 보건 계몽에도 힘썼다.

만병통치약의 허위 광고로 사람들을 현옥시키지 않고 전직하고 계몽적인 광고를 했고 건강한 조국을 위해 노력했던 그의 궤적을 따라간다.

# 시대의 얼굴을 보다

70년 가까운 시간동안 같은 자리를 지키고 있는 약방이 있다.

괴산의 신종철 씨는 병의원이 없던 시절부터 동네 주민들의 약국이자 병원 역할을 해왔다.

이곳 약방에는 과거 약들이 즐비하게 있지만 제약 기술이 미비하던 과거에는 소화제, 옥도가리(진통소염제), 고약 등 몇 가지 안 되는 약들로 버텨왔음을 알 수 있었다.

신종철 씨는 우리나라의 가장 큰 변화를 제약 산업이라 손꼽는다.

의약 보급품에 의존하던 우리나라는 ICA원조와 함께 제조능력을 갖추게 되고 제약기술이 발전함에 따라 우리나라 필수의약품들을 자급자족할 수 있게 되었다.

그러나 우리나라가 개발한 약이 아닌 복제약으로 제네릭 의약품이었다.

제네릭 의약품이란 신약으로 개발한 약이 특허기간이 만료되어 동일성분으로 다른 회사에서 생산하는 약을 일컫는다.

단순히 동일한 성분이 아니라 생동성 실험을 통과해야만 제네릭으로 인정받을 수 있다. 현재 우리나라의 제네릭 비율은 51%에 달하고 있으며 이런 이유에서 ‘복제약의 나라’라는 오명을 얻기도 했다.

제네릭 의약품이 많다는 것이 꼭 나쁜 것일까?

# 대한민국, 신약을 개발하다.

국내 신약 5호 첫 FDA 승인 1호라는 쾌거를 이룬 폐렴 항생제.

대한민국 신약개발의 가능성을 보여준 사례로 손꼽히며, 당시 연구팀이 한 자리에 다시 모여 그날의 이야기를 듣는다.

2021년 대한민국의 현재 제약업계는 신약개발에 힘을 쏟고 있고, 지금까지 개발한 신약은 33개로 큰 성과를 올린 사례는 없었다.

하지만 올해 7월 출시한 3세대 폐암 표적항암제가 블록버스터급 신약으로 주목을 받고 있다.

지난 1월 조건부허가를 받고 임상 3상을 준비 중에 있으며, 이 소식에 국내 제약업계를 비롯한 세계가 주목하고 있다.

그 이유는 전 세계에 3세대 폐암 표적 항암제가 단 하나밖에 없던 상황에서 개발된 우리나라 신약이기 때문에 주목 받는 이유이다.

신약 하나가 가져오는 경제적 이득은 엄청나다.

세계 매출 1위인 신약 하나가 우리나라 제약 산업 전체의 매출과 맞먹기 때문이다. 이것은 단지 제약회사의 배를 불리는 데에만 도움이 되는 것은 아니다.

우리나라에서 개발된 약으로 국민이 치료받는다는 것은 ‘제약주권’을 가진다는 것에 대한 의미를 알아본다.